諏訪についての質問をたまにいただきます。以前載せたことと一部重複しますし、諏訪信仰・神事についてのほんの一部ではありますが、もう少し詳しいことを載せたいと思います。

諏訪についてとても詳しい田中基(もとい)氏が以前諏訪を案内してくださった時教えてくださったことや、諏訪市博物館研究紀要・シンポジウム(1993年3月)での田中氏の資料から抜粋させていただいたものです。

下社と上社の祭りの場の機能

現在、諏訪の御柱祭の真っ最中でして、ちょうどこの山出しと里曳きの間の時間に、御柱ってどんな発想でもって始まった祭だろうと考えてみるのもいいんじゃないかと思います。 しかし、その本来の世界像というものは文献を探してみてもどうも判ってこない。 そこで諏訪大社の古い祭り場のあり方や、神を発動するやり方などから、御柱の神観念を導きだせたら、と思い試みることにします。

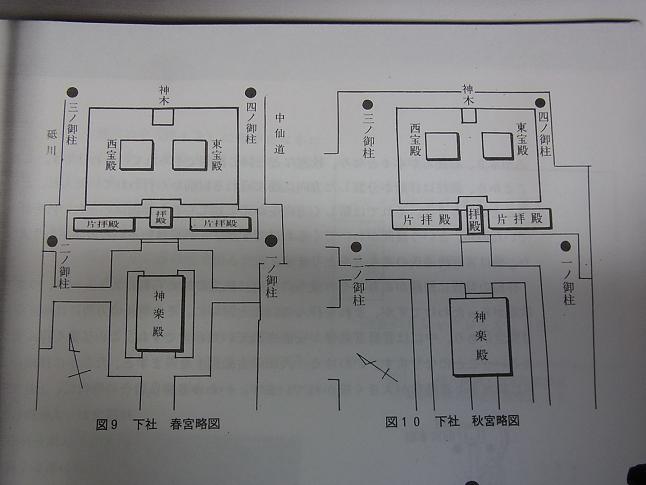

これは、下社秋宮と春宮の図ですが、奥に、イチイの木や杉の神木があって、その前に宝殿がありますね。立春の日、旧1月1日にこの宝殿に納められていた神霊が春宮へ移動して、今は春宮に入っています。 これが御柱の里曳きの前には、新しく建てられた西の宝殿へ移ります。 これがまた立秋の日に行われるお舟祭りで、今度は秋宮へ神霊が移ります。 それで下社の神観念というのは、日本民俗学で言うように、冬、山に籠った祖霊が、春、里におりて来て、稲作なんかを手伝って、また秋になると山宮に帰る、春と秋の、里宮と山宮を循環する構造をもった神さんであると理解されています。 そういう下社の神さんの構造と上社の神観念の構造とはかなり違うと思いますので、まずはじめにそのことを申し上げようと思います。

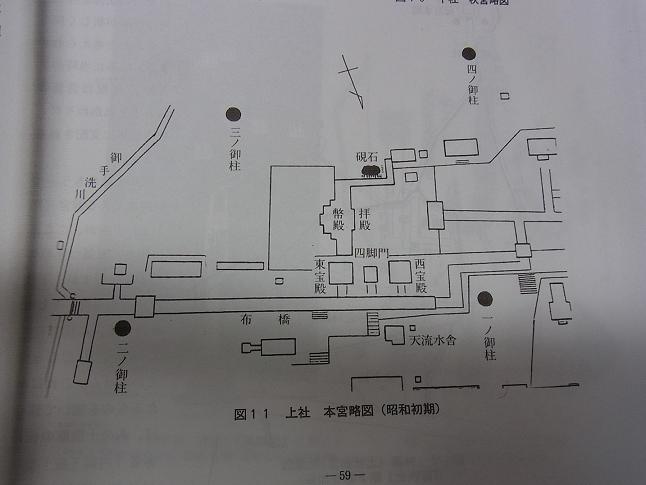

上社本宮には硯石(スズリイシ)という水鏡のように水がたまる巨石がありますが、その巨石の方を向いて東・西の宝殿が建てられています。 ところが、室町時代以降だと思いますが、現在の本宮の拝殿はその方向から90度南側にずれた方向を向いて建てられている。 拝殿の方向と宝殿の方向が分裂しているわけです。 現在、、ほとんどの方は拝殿の方に向かって手を合わせられるので、拝殿を中心に今度建てられる御柱の順番をみると、右手前が4、左手前が本1、左後ろが本2、右後ろが本3となります。 ところがこの順番は、下社の秋宮や春宮、それに上社の前宮の御柱の配列といちじるしく異なっています。 秋宮などは拝殿からみて右手前が1、左手前が2、左後ろが3、右後ろが4と、時計廻りに1⇒2⇒3⇒4と建てられるわけです。 そこで上社本宮の御柱の配列は極めて特異であるという人がいますが、そういうことではないんですね。

古い神祭りの場と思われる、巨石の硯石(中世には御座石という神篭石があったと記されていますが、いまはみつかりません)と、その手前に左、右に並んで建てられる新旧の宝殿を中心にして御柱の配列をみれば、右手前が本1、左手前が本2、左後ろが本3、右後ろが本4となり、秋宮などと同じ配列でやられているわけです。 このことから、御柱は拝殿が分裂した方向に建てられる以前から行われていたんだ、ということが判ります。 それでは新しく方向をかえて建てられた拝殿はいったい何を拝んでいたのか、という疑問がわいてくるわけですが、これにはいろいろの説がありますが、僕は宮坂清通氏の考え方をとります。

拝殿の背後に幣殿があり、その後ろの中央に経文の納められたストゥーパ、つまり鉄塔があったわけですが、それを拝んでいたと同時に、その背後の方角には神宮寺の普賢堂があり、中には普賢菩薩像が安置されていたわけですね。 この仏像を拝んでいたということになります。 いわゆる「天正の古絵図」をみますと、たしかに拝殿の方角に神宮時の普賢堂が大きく描かれています。 いわゆる神仏習合の時代に、上社では神観念が一大転換して、制度的に仏体を拝む方角に拝殿が新しく向きを変えたと考えられます。 ちなみに当時の生き神、大祝(オオホウリ)は普賢菩薩の生まれ変わりだという思想に支配されています。

次に上社のもう一つの神社である前宮ですが、ここには皆さんお気づきのことと思いますが、下社の秋宮や春宮、そして上社の本宮に建てられている宝殿は建てられていません。 これにあたるものを強いて探せば、あの十間廊(ジッケンロウ)の側にある「内御玉殿(ウチミタマデン)」ですけれど、下社の秋宮・春宮、そして上社の本宮のそれのように御柱年ごとに東・西どちらかの宝殿が新しく建てられて、そこに神霊が移動するというような性格のものではないわけです。 この建物の性格を端的にいえば、生き神様である大祝の生きみ魂、ないしは祖霊を祀る場所であって、その中に納められていた神宝もそのような性格をもつものだったのです。 内御玉殿の西側に広い平地がありますが、、そこは中世には生き神大祝の住んでいた神殿(ゴウドノ)の諸施設がたちならんでいたわけで、その東側の尖端に内御玉殿が大祝の祖霊を祀る施設として機能していたわけです。 現在のようにポツンと内御玉殿が残った状態では当時の光景を想い起こすのは難しいわけですが。 だから前宮は、他の三社と異なって四本御柱を立てるのみで、宝殿はない。 そして、現在という前宮という呼び名は、中世は神原(ゴウバラ)と呼んでおります。 つまり生き神である大祝の住んでいる神殿があるところ、という点が強調されているんです。 当時は大祝が即位したあと地主神の十三社というのを巡って即位のアイサツをしているわけですけれど、その二番目に参る神社に前宮と記されていまして、現在のように一帯を総称して前宮というのでなく、十三社の一つとして前宮の名があったわけです。 地元では前宮とうのは、本宮以前からあった社というふうに時間的に理解されているようですが、僕はタケミナカタやその妃の御陵だと伝承されているところの前をいつきまつっている神社である、という意味で空間的に理解しています。 だから 正確には前宮というのは、現在の神域の一番上にあるやしろの地域にだけ限定して考えた方がいい。 やはりこの神域一帯の呼び名としては、その性格からして「神原」、つまり生き神・大祝がすんでいる神殿のある地域、と中世風に呼んだ方がいいと思います。 そう考えてきますと、下社の秋宮・春宮のように一年を双分して循環的に神霊が行き来する対偶的、双分的な社と、上社の本宮・前宮は性格が異なります。 本宮・前宮は双分的な、対偶的な神社ではない。 本宮は古くは岩坐を中心にして宝殿を左右にまつる社で、前宮は社というよりも生き神・大祝がすんでいる処です。 つまり性質が異なる二つの場であるわけです。

神原の地下穴と蛇体

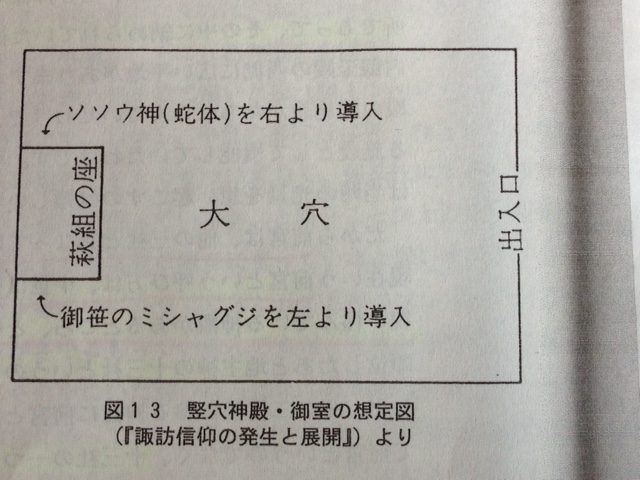

現在、内御玉殿の上に御室(ミムロ)社跡がありますが、これが中世に地下竪穴で神事を行った御室のあったところです。中世の祝詞によりますと旧暦の12月22日に諏訪湖の方から出てきた有賀(アルガ)を通って、真志野(マジノ)を通って前宮の入口の所末(トコロマツ)社に来るソソウ神という原始的な精霊がいます。それはカヤで作ったヘビですが、それが三体、御室の竪穴の中(図13)に冬のさなかにこもる。その時大祝(オオホウリ)、神長も一緒にこもってあくる年の三月卯の日、現在の四月にその大地の穴から出るわけです。その御室の構造というのは、竪穴の中に萩の枝で組んだ座を設け、五丈五尺のソソウ神というヘビが三体右から入って、左からは御笹のミシャグヂという原始的な精霊が入ります。大祝・神長も入るわけですからかなり大きな座というか構造物だと思います。春になってその冬ごもりの竪穴から出てきて十間廊で酉の祭りが行われるわけですけれど、それが現在、形は変わっていますが続けられています。

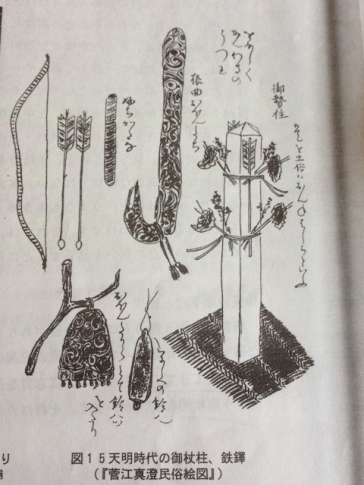

祭りで中央にあるのは御杖柱(ミツエバシラ)で、そのうしろに鹿皮が敷いてありまして、昔は大祝が着座していましたが、今は宮司が座られています。また御杖柱は昔、神長官が担いだのですが今は若い神官が担いでいます。御杖柱というのは、現在は桧の柱に柳とコブシ、カシワの葉、ジシャをつけ、矢を二本刺し、下に五色の布をさげています(図14)。

これは江戸時代に菅江真澄さんが酉の祭を見て描いた絵には「御贄柱(オニエバシラ)」とありますが、植物等は同じです。しかし中世の御杖柱は違ったようで、種類は判りませんが山の木々に氏人の髪の毛をくくりつけ束ねて、御杖柱にすると書かれています。この御杖柱の世界像を探る上でも重要な鍵をにぎっていると思います。

先ほど御室の地下室の中にカヤでできた五丈五尺のソソウ神というヘビがいると申し上げましたが、それが冬中こもっているんですが、大地が芽吹く春になってその御室は壊される。しかしその中にいた蛇の行方はよくわからないんです。一緒にこもっていたミシャグヂは前宮に持っていかれるんですがね。その後、酉の祭で十間廊の殿上で盛大な春の神事がくりひろげられるわけですが、先ほどみられたように一番重要な神体として御杖柱が出現しているわけです。冬中地下室で一番重要だったソソウ神のヘビが、今度は御杖柱にかわっているわけですね。僕はこの転換を、大地の水脈であるヘビのソソウ神が諏訪湖の方からやって来て地下室の御室にこもり、春になってその大地の水が樹液となって上昇して御杖柱に化生したんじゃないかととらえています。

「御杖柱」は「ミズメ柱」とも言っておりまして、「ミズメ」は梓の木のことで、本来はヒノキでなく梓でやっていたんではないかと、伊藤富雄氏は推定されています。そして現在、前宮には「水眼」と書いて「スイガ」の流れという温泉の水流があって、音で読めば「スイガン」ですが、訓で読んだら「ミズメ」なんですね。<その後、藤森明氏より、茅野市安国寺地区蔵の古絵図に前宮の水眼の流れを、「水目」と記したものがあると教わった。ミズメであろうか。>

これがいかにも蛇体をほうふつとさせるように前宮の傾斜面を曲がりくねって流れています。そういうわけでミズメ柱とは水霊の柱を意味したんではないか、蛇体が上昇して生命の樹に変貌したんではないかと思います。諏訪の古い正月である酉の祭に大地の春の新年の木として、このミズメ柱が登場する様を想像しております。

大地と水脈の季節的循環

「ソソウ」神とか地下の御室を重視するように、諏訪には大地の穴に対する古い発想法が祭りの中にずいぶんあるんですね。特に現在でも12月31日トラの刻に葛井(クスイ)の池に、旧年中に使った祭祀の用具をまとめて沈めますね。中世ではその時、御室の方から新年の火をおこして葛井の方に合図を送っているわけです。その火を見て池の中に投げ込むと、伝承によれば浜松のサナギの池に浮かび上がると言われています。地下を通って太平洋側に流れていくわけですね。またその数時間後の1月1日の早朝、蛙狩り神事というのが行われています。御存知のように御手洗川にこもっている山赤蛙をつかまえて生贄にするんです。『画詞(えことば)』には、暴れるガマ神がいて、それが竜宮と現世の間をふさいでいる。そのカエルを押さえつけて鎮める、というような話があります。つまり、地下他界なり竜宮との境目を塞ぐカエルを正月1日やっつけて地底の竜宮との通路を開ける、というような発想があったようです。また有名な甲賀三郎物語も大地の穴を意図的に問題にし、そして蛇体を問題にしている。甲賀三郎が姫を追って人穴に落ちて、地底をめぐってヘビになって、また上昇して諏訪の明神になる話ですが、その説話の中に梶の葉の直垂(ヒタタレ)というのが出てきて、また、ナキガマというのが出てきて、管の行騰(ムカバカ)、これは、大祝が御射山神事に行くときにつける正装なんですが、これらはヘビやムカデに襲われた時にこういうものを出せばいい、といものなんですね。こうみてくると甲賀三郎の地底の行動や、蛇体になり、そして上昇して諏訪明神になるのは、ほぼ大蛇の行動とダブルイメージされていて、その際重要なのは、地底での行動なわけです。葛井はおそらく九頭井で龍に関係した底無し沼でしょう。またガマが塞いでいる竜宮へ通じる大地の穴とか、甲賀三郎が遍歴する地底の穴というふうに大地の中を縦横無尽に迷路状につないでいる穴と、その中に動く大地の水脈である龍、ないしは蛇体を意図的にとりあげているんです。こういうまなざしというのは、萩原さんの提起しておられる地下他界や、龍水という大地の水脈とその季節的循環に対する人間の洞察と畏敬に根差していると思われます。

先ほど下社の話に出たように一年を双分して春と秋、地上を循環する神さんというんじゃなくて、上社の神は冬は地下に蛇体となってひそみ、春になると生命樹に化生して地下から湧き出たり、大祝が春が終わったあと御立御狩、御作田御狩、御射山祭、そして秋庵祭というように四度八ヶ岳山麓に行ってススキの穂屋にこもりますね。大祝が移動するたびにこもる所は「神殿」とはっきり記されています。つまり大祝の移動によって焦点が移動している。

よく、諏訪大社には、拝殿はあるが神殿はない、それは大和の三輪神社が拝殿だけあって、神体は三輪山を拝しているように、背後の守屋山を神体山として拝んでいる古い形式の神社であるからだ、と言われております。これを俗説としてしりぞけたのは八代国治という人です。左右に配されている宝殿こそ、神社の神殿にあたるものだというのです。そのとおりだと思います。あの宝殿は普通の神社とは異なってみえますが、例えば伊勢神宮の本殿と同じように、何年目かごとに新しい神殿が建てかえられて、そこに神霊が移って蘇生するという意味での神殿の形式だと思われるからです。だが、拝殿が分裂した方向に造られたあとは、もう一つ考えないといけない。先ほどいいましたように、拝殿の背後の幣殿うしろには多宝塔、つまり経文の納められたストゥーパがあり、それを拝んでいたわけですから、これも神殿にあたるものです。そしてその背後には神宮寺の普賢堂があり、普賢菩薩が鎮座しているという構成をとっていた。いわゆる神仏習合時代にはこういうふうに二重に考えた方がいいのではないか。

ところがここにもう一つおもしろい問題が浮かび上がってきた。それは幼童の神さんを焦点として拝する建物、つまり神殿が、いっぱいあったということです。常設の神殿とは別個に、冬ごもりの竪穴である御室も神殿であり、春、地下から出てきて盛大祭りをやる十間廊も神殿で、八ヶ岳山麓の御射山につくられる穂屋も神殿であり、円形の秋庵も神殿なんですね。これはどういうことかというと、神体である大祝が季節祭式で移動するたびごとに、その場が神殿になる。こういう季節ごとに大祝と共に移動する神殿というのは古い形式だと思われます。それは冬の地下竪穴に蛇と一緒に、そして、春、出てきて御杖柱と一緒に、夏に八ヶ岳山麓にこもってやはり蛇を意味するススキと共に、というふうに極めてダイナミックに移動している。この移動を季節と空間を一緒に追って考えていくと、それが大地の水脈の循環をなしている。この一年間の円環移動全体を考えますと、大祝がドラゴンないしはミヅチであるといういわれがよく判るのではないかと思います。中国流にいいますと春分に天にのぼり、秋分に淵に潜るという龍水の循環を、諏訪湖畔と八ヶ岳山麓の一大地形をとりかこんでうまく表現していると思います。

山ノ神と蛇口の交合による御柱の発動

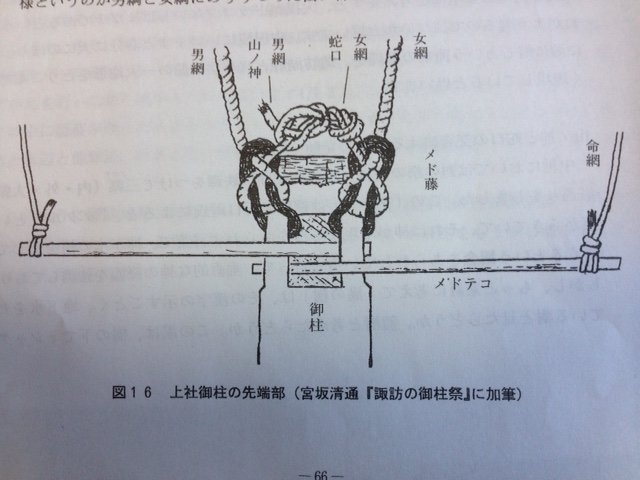

中世においては酉の祭の時は三本の御杖柱に鉄鐸をつけて三県(アガタ)(内・外・大県)の湛(タタエ)巡りをしました。この「タタエ」は柳田・折口両氏によると、「タタル」という言葉からきていて、それは神が示現する様をあらわす言葉で、神が木の梢を通じておりてくるという観念をあらわしていると言って、垂直的な降臨を強調しております。しかし、もっと素直に考えて「湛の樹」は、その漢字の示すごとく、地下水をたたえている樹と見たらどうか。龍樹と考えたらどうか。この湛は、樹の下でミシャグヂ降ろしをするわけですけれど、ミシャグヂは「ミシャグヂ上げ、ミシャグヂ下げ」という言葉があるとおり垂直に運動する神さんです。だからこの地下水をたたえた湛樹に天空からミシャグヂを上げたり下げたりして神むすびをする、という考え方が一つあったんじゃないかと思います。さっき御室の中に水脈をあらわすヘビがいると申しましたが、その横に御笹のミシャグヂというのがあって、そのササを通じてミシャグヂをおろして、この蛇体につけなければ神事が始まらない。そこでこちらとそちらの神さんを神むすび、つまり交合させないと神霊が発動しないという考え方があって、この「タタエ」もですね、地下水をたたえた樹と、天空からおろしたミシャグヂに性的交わりをさせて神的威力を発揮させたんだと思います。このように陽極と陰極を結びつけて神霊が発動するという方式を御柱の中で探していくと、メド穴に藤蔓でもって男綱、女綱をそれぞれ結びつける、そして男綱には山ノ神、女綱には蛇口という精霊が綱渡りをしてのりうつる。ヘビと山ノ神がセックスしているという構図が藤蔓の縄であらわされていると思います(図16)。それはさっき言った御室の中で、ミシャグヂとソソウ神が交わっているという構図と同じなわけですね。御柱の山出しのいちばん初めに御綱渡りという儀式がありますが、この中の木遣りの唄の中に、「山ノ神様御乗立で 御双方御手打綱渡りエー」また、「男綱女綱の綱渡りエー、御双方様健固を祈りますエー」というのがあります。この御双方様というのが男綱と女綱にのりうつった山ノ神と蛇口を示すもので、御手打というのがそのまぐわいをあらわすんではないかと思います。山ノ神は、そういうふうに臨時に降りてきて、その神霊を発動するもんで、例えば、山ノ神は山出しが終わって安国寺の御柱屋敷に到着すると山ノ神返しをする。一度、山の方に帰っている。そしてまた里曳きの時には、今度は山ノ神は御柱街道を通らずに特別の道を通ってお舟にのっておりてくる。そして御柱と合体して先導していた。そういう威力ある神霊だったんです。現在は、お舟は本宮を出発して御柱を迎えるようになっていて、これは諏訪大社の神さんが御柱をお迎えにいくんだといわれていますが、これは新しいやり方で本来のものではなかった。ちなみに一の柱の長さ五丈五尺は、御室の地下穴にこもったヘビの長さと同じなんです。このように、山ノ神は水の霊と神むすびする神で、御柱を通じて、山ノ神と水の霊であるヘビの交わるパワーあふれた柱を、八ヶ岳から諏訪湖畔、祭り場までうちおろして、その場を再生させたんだと思われます。このような大地の水脈の季節的循環と植物の生育する力に対するトータルな視線というものが、再び現代に要請されざるをえなくなった歴史のパラドックスを思いますと、諏訪のドラゴンというものは、身をぼろぼろにしてもいつか息を吹き返すでしょうか。